こんにちは。からだ快福クラブ北九州の林里花です。

今日は、私の整体に通ってくださった一人の女性のお話を、エピソードとしてお伝えします。

肩こりに長年悩んでいる方が「私のことだ」と感じてもらえるように、できるだけ分かりやすく書きました。

※以下は、個人が特定できないよう配慮した内容にしています。施術の感じ方や経過には個人差があります。医療行為ではありません。

最初にお電話をいただいたのは、ある雨の日でした。

「何年も肩が重くて。湿気がある日は特に首の付け根がズーンとします」

穏やかな声でしたが、言葉の端々から“がまんの時間が長かった”ことが伝わってきました。

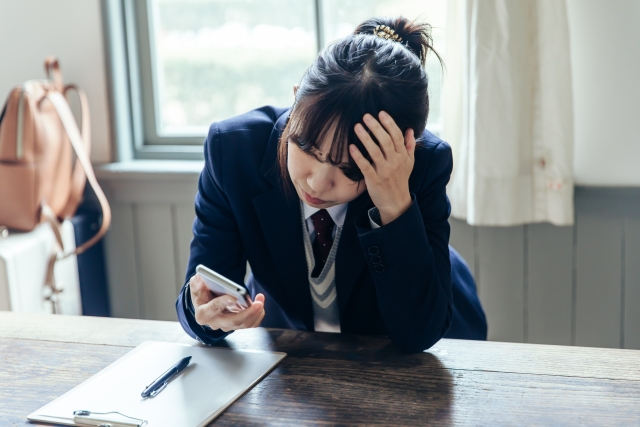

初回、来院されたAさん(仮名)は40代の事務職。

仕事中は一日中パソコン。

家では家事と子育て。

自分の体を休める時間は、どうしても後回しになっていたそうです。

私はまず、お話をゆっくり伺います。

今つらい場所。つらくなるタイミング。朝と夜の違い。寝具、枕、スマホの使い方。

そして、歩き方や座り方のクセ。

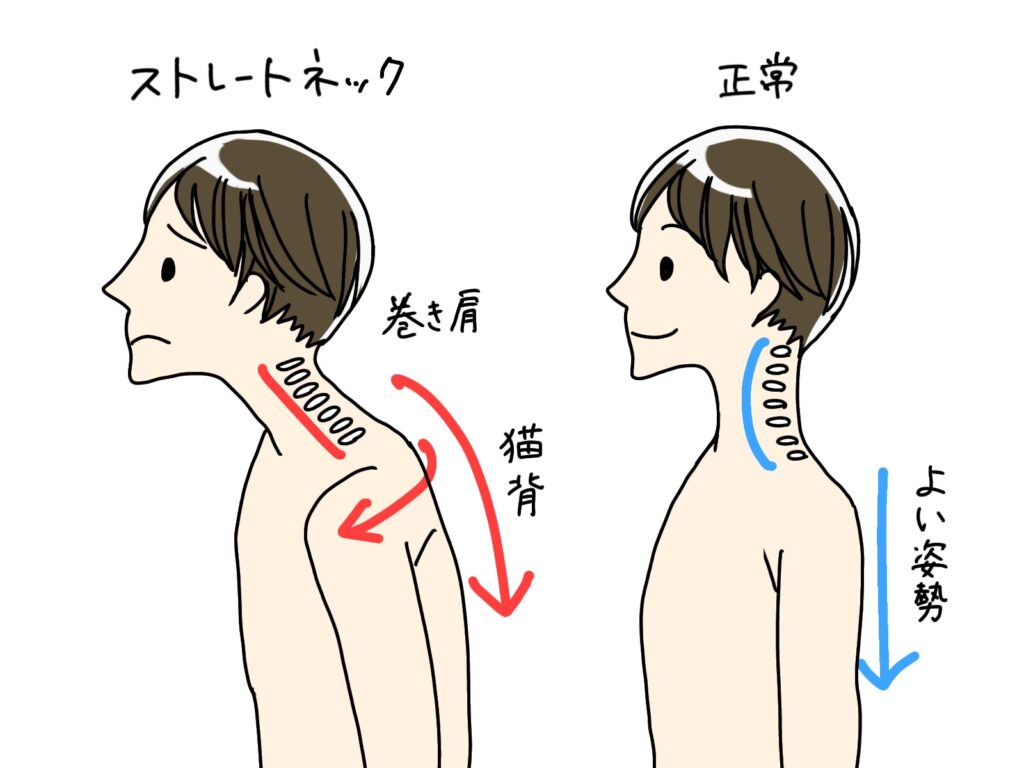

「肩こり」といっても、原因は人それぞれ。

肩だけを揉んでも、戻ってしまうことが多いからです。

ここから、私の基本方針をお伝えします。

1、痛みの原因を探します。骨盤、背骨、股関節、足首、肩甲骨など――人それぞれの原因がある。

Aさんにも、まず全体のバランスをチェックしました。

骨盤の前後の傾き。背骨のしなり。股関節の動き。足首の硬さ。

そして、肩甲骨がどのくらい自由に動いているか。

触れてみると、Aさんは上部胸椎(背中の上の方)が少し硬く、肩甲骨の内側に“はり付く感じ”がありました。

骨盤はやや後ろに傾きがち。

足首も少し硬めで、体の軸が真上に通りにくい状態。

肩の筋肉は結果としてがんばらされている――そんな印象でした。

検査のあと、私は必ずお伝えすることがあります。

2、ボキボキ、ゴリゴリしないやさしい施術をします。

整体と聞くと「ボキボキされそう」「痛そう」と不安に思う方もいます。

しかし私の施術は、強い刺激や無理な力を加えることはありません。

微細な揺らしややさしい圧で筋肉や関節をゆるめ、体の自然な回復力を引き出します。

「痛みを我慢する」ことは一切ありません。

患者さまからは「心地よくて眠ってしまった」と言われることも多くあります。

初回の施術は、からだの“土台”から。

骨盤の前後の傾きを整えるために、呼吸に合わせて骨盤周りをふわっと支えます。

背中は、特に上部胸椎。

やさしい揺らしと微細なタッチで、硬さをほどいていきます。

肩甲骨は“はがす”と表現されることがありますが、私は筋肉の付着部にごくやさしい微振動を入れて、肩甲骨が自然に“滑る道”を作るイメージで行います。

「痛いですか?」と尋ねると、Aさんは首を横に振って、

「大丈夫。あたたかい感じがします」

と一言。

体がふっと受け入れてくれる合図です。

首は引っぱらず、のせる。

頭は“骨盤の真上”に帰していく。

最後に足首の小さな関節をやさしくゆるめると、床の感触が足裏にすっと入ってきます。

1回目はここまで。

起き上がってもらうと、Aさんは肩をぐるぐる回し、

「今までみたいな“詰まり”が少し減った気がします」

と笑顔。

この“少し”が、とても大切です。

大きな変化を無理やり作らない。

からだが自分のペースで回復できるよう、土台を整える。

それが私の整体です。

施術が終わったら、ここからが第二章。

3、座り方や歩き方、セルフストレッチ、食事や栄養、自宅での過ごし方も指導します。

「明日から何を気をつければいいですか?」

よくいただくご質問に、私はこうお答えします。

椅子に座る時は、お尻を少し引いて坐骨で座る。

頭は骨盤の真上に。

お腹と背中で挟むように、胸はほんのり開く。

スマホは顔を下げず、画面を少し上に。

長時間の同じ姿勢は、肩こりの味方になってしまいます。

30分に一度でいいので、肩甲骨を“そっと後ろに滑らせる”イメージで

息を吐きながら肩を落とす。

この時、痛みは我慢しない。

心地よさが合図です。

歩く時は、かかとから“ドン”と着地しすぎないように。

足の指先まで床を感じる“静かな踏みしめ”。

体の軸が上に伸びる感覚を、呼吸と合わせて育てます。

家では、枕の高さを確認。

首の後ろが詰まらないように、タオルで微調整。

スマホを見るときは、胸を少しひらいてから。

この小さな工夫だけでも、肩の緊張は軽くなりやすいのです。

食事や栄養は、特別なことを急に増やす必要はありません。

お水をこまめに。

よく噛む。

お味噌汁や温かいスープで体の内側をほぐす。

体は毎日の積み重ねでつくられます。

どれも医療的な効果をお約束するものではありませんが、からだが喜ぶ“土台づくり”には、とても意味があります。

そして4、一人一人に寄り添った施術。

Aさんには、セルフケアを紙にまとめてお渡ししました。

「できる範囲で、少しずつで大丈夫」

完璧を目指すより、続けられることを。

LINEでのご質問もOKにして、無理なく伴走する形を選びました。

二回目は一週間後。

「夕方、首が鉄板みたいになることが減ってきました」

Aさんは少しはにかみながら教えてくれました。

仕事中、坐骨で座ることを意識。

スマホを見るときに、顔を前に突き出さないこと。

“その場足踏み”で体をあたためること。

できた日は丸、忘れた日はバツ。

手帳の隅に、かわいい印が並んでいました。

この自分をほめる印が、からだを変える力になります。

二回目の施術は、前回の続き。

上部胸椎の動きが少し出てきたので、呼吸の“抜け道”を増やすイメージで調整。

肩甲胸郭の滑りを良くするため、肩周りの筋肉の付着部に、さらに細やかな微振動。

肩甲骨が「スーッ」と後ろへ滑る瞬間、Aさんは息をふっと吐きました。

「背中が広くなったみたい」

体の感覚の言葉は、変化の証です。

三回目は、間隔を少し空けて。

「肩こりの波がゆっくりになってきました。ゼロではないけれど、戻り方が前と違います」

戻りがゆっくりになる。

これは土台が整ってきたサインの一つです。

もちろん、忙しい日や天気、女性特有の周期などで、状態はゆらぎます。

その“ゆらぎ”を前提に、からだが自分で戻れるルートを増やしていく。

私の整体は、そんな考え方です。

ここまで読んでくださった方へ、もう一度大切なポイントを。

肩こりの原因は、肩にないことが多い。

骨盤、背骨、股関節、足首、肩甲骨。

体はすべてつながっています。

だから、私は原因を探すところから丁寧に始めます。

そして、ボキボキしないやさしい整体で、からだが安心できる環境をつくる。

座り方、歩き方、セルフケア、食事や暮らしの工夫で、毎日の中に整う時間をつくる。

最後に、一人一人に合わせた寄り添いで、無理なく続けられる道を一緒に描く。

「何年も悩んだ肩こりに、ほんとうに終止符なんて打てるの?」

そう思われるかもしれません。

私の答えは、とても現実的です。

一気に“劇的に”ではなく、静かに、でも確かに。

体が自分の力で変わっていくのを、やさしく後押ししていく。

それは“終止符”というより、新しいリズムの始まりに近いかもしれません。

Aさんは今、仕事の合間にそっと背伸びをして、肩甲骨を少し後ろへ滑らせるのが習慣になりました。

雨の日も、ほんの少し上を向いて歩く。

「肩が前より素直です」

その言葉に、私も静かにうなずきました。

最後に、表現についての大切なお知らせです。

ここに書いた内容は、あくまでも整体という“暮らしの中のケア”の一例です。

医療行為や治療ではありません。効果・効能をお約束するものではなく、感じ方や経過には個人差があります。

それでも、からだは必ず、やさしく触れられたことを覚えています。

安心できる場所で、安心できるやり方で。

あなたの肩が、あなたの生活のペースに寄り添えるように。

私は今日も、静かに手を添えます。

「何年も悩んだ肩こりに終止符を。」

このタイトルを、あなたの物語の第一行にしてみませんか。

ご相談だけでも大丈夫です。

難しい専門用語は使いません。

分かりやすい言葉で、今の状態と、今日からできる一歩を、一緒に見つけましょう。

ご予約・お問い合わせ

電話でのご予約やお問い合わせは、こちらからどうぞ。