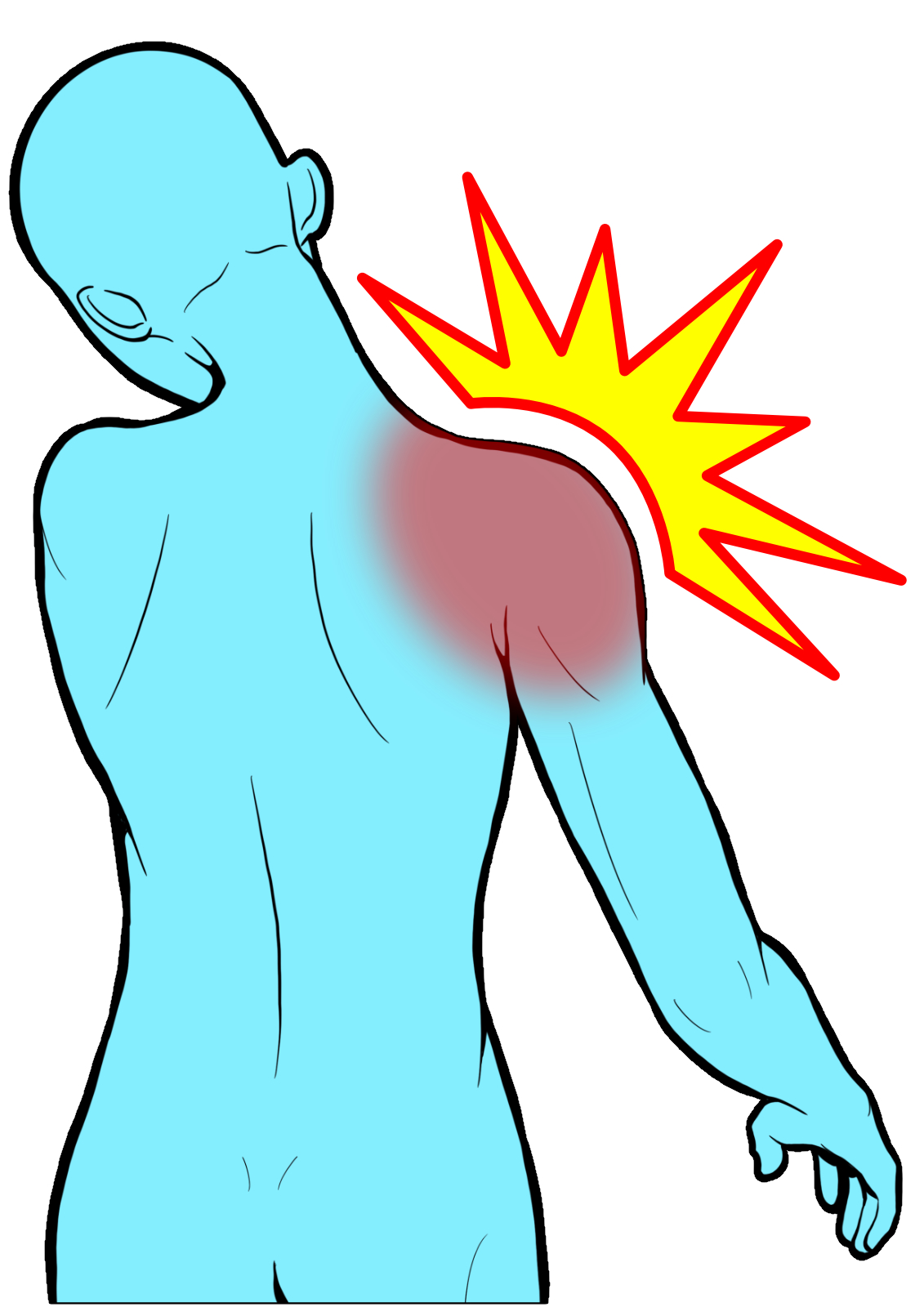

先日、突然の肩の激痛に襲われた私の体験は、思いもしなかった出来事でした。朝起きたとき、何気なく腕を上げようとした瞬間、肩から激しい痛みが走り、普段の何気ない動作がまったくできなくなりました。その痛みは、ただの疲労や肩こりとは異なり、鋭い刺すような感覚で、まるで肩そのものが叫んでいるかのようでした。痛みのせいで、日常生活に大きな支障が出たため、すぐに整形外科を受診する決断をしました。

症状と受診までの経緯

当初は、長時間のパソコン作業や不良姿勢が原因だと思っていました。しかし、痛みは次第に強まり、特に夜間になると増すため、ぐっすり眠ることも難しくなりました。翌日、整形外科でレントゲン検査を受けたところ、「肩関節の石灰化」、すなわち石灰沈着性肩板炎との診断が下されました。この診断結果を聞いたときは驚きと不安で胸がいっぱいになりましたが、医師の説明を受け、これまで自分が知らなかった新たな病態について深く学ぶきっかけとなりました。

石灰沈着性肩板炎とは?

石灰沈着性肩板炎とは、肩の腱板(けんばん)にリン酸カルシウムが沈着することによって、炎症が引き起こされる病気です。一般的には40代から60代の方に多く見られますが、私のように突然発症するケースもあります。腱板は肩の動きを支える重要な役割を果たしているため、この部分に石灰が沈着すると、痛みだけでなく肩の可動域が著しく制限され、日常生活に大きな影響を与えます。

痛みの原因と背景

血流不足と加齢の影響

医師の説明によれば、肩の腱板は加齢とともに血流が悪くなりやすい部位で、血液循環が滞ると老廃物の排出がうまくいかず、結果として石灰が沈着しやすくなります。私の場合も、長年にわたる生活習慣や無意識の姿勢が影響していたのかもしれません。血流の低下は、肩だけでなく体全体の健康に影響を及ぼすため、今回の経験を通じて自分の体のケアの重要性を痛感しました。

肩の使いすぎと微細な損傷

また、日常的な動作や無理な姿勢によって、肩の腱板に繰り返し負荷がかかると、微細な損傷が蓄積されます。この損傷の修復過程で、異常なカルシウムの沈着が起こる可能性があるというのが、現在考えられている原因のひとつです。これまでスポーツや家事、仕事で「当たり前の動き」として行ってきた肩の使い方が、知らず知らずのうちに自分の体に負担をかけ、今回のような痛みを引き起こす原因となったのかもしれません。

ホルモンバランスの変化の影響

特に女性の場合、40代以降のホルモンバランスの変化も影響しているとされています。私自身は男性ですが、周囲の女性からも似たような症状の話を聞くことがあり、エストロゲンの変化が腱や靭帯の健康に影響を与えるとの説明には非常に納得がいきました。

治療のプロセスと私の体験

診断後、まずは痛みを抑えるための保存療法が行われました。医師からは、以下のような治療法を提案されました。

1. 安静と薬物療法

初期治療として、痛みを和らげるために消炎鎮痛剤を服用しました。安静にすること、そして痛みを感じる動作を極力避けることで、肩にかかる負担を軽減し、腱板の回復を促すことが狙いでした。私自身、日常生活の中で無理な動きを控え、体を休めることの大切さを学びました。

2. アイスと温熱療法

炎症が強い部分にはアイシングを行い、痛みが和らぐのを感じました。また、日中は温かいお風呂にゆっくり浸かることで、血流の改善と筋肉の緊張緩和にも効果があると実感しました。これらのケアは、医師や整体師からも推奨される方法であり、私の痛みの緩和に大きく寄与しました。

3. 注射治療と超音波治療

症状がなかなか改善しなかったため、次のステップとしてステロイド注射やヒアルロン酸注射が検討されました。実際に私も注射治療を受け、短期間で炎症が落ち着くのを感じました。その後、超音波治療(体外衝撃波療法)を併用し、沈着している石灰を砕いて体内に吸収させるという治療法を実施しました。この治療法は、手術に比べて体への負担が少なく、回復が比較的早い点が魅力的だと感じました。

4. 関節鏡手術の可能性

もし保存療法や注射治療で改善が見られなかった場合、最終的には関節鏡手術によって直接石灰を除去する方法もあると説明されました。幸い、私の場合は保存療法と注射治療、そして超音波治療によって痛みが大幅に軽減され、手術に踏み切ることはありませんでしたが、治療の選択肢として知っておくことは非常に有意義でした。

予防法:日常生活でできる肩のケア

今回の経験を通して、痛みがなくなった後も再発防止のために日々の予防策を実践する重要性を痛感しました。私自身、以下の点に気を付けるようになりました。

1. 定期的なストレッチと運動

肩や背中、首周りの血流を改善するために、毎日のストレッチを欠かさず行うようにしています。特に、肩甲骨を動かす運動は、血液循環を促進し、筋肉や腱の柔軟性を保つために非常に効果的です。無理のない範囲での軽い運動も、筋力の維持と肩の可動域の拡大に役立ちます。

2. 正しい姿勢の意識

長時間のデスクワークやスマートフォンの操作など、現代の生活習慣は肩に不自然な負担をかけがちです。そこで、私は意識的に姿勢を正すよう心掛けています。デスクワーク中は背筋を伸ばし、肩をリラックスさせること、また、スマホを長時間使う場合は適度に休憩を取ることが大切です。こうした小さな工夫が、肩への負担を大幅に軽減してくれます。

3. 温める習慣

お風呂にゆっくり浸かることや、入浴後に軽いマッサージを取り入れるなど、肩周りを温める習慣も続けています。温めることにより血流が促進され、肩の筋肉がほぐれ、再発防止につながると感じています。

4. 定期的なケアと早めの対応

もし再び肩に違和感や痛みを感じた場合、我慢せずに早めに専門の医療機関や整体院を受診することが大切です。私自身、今回の経験から「痛みは体からの大切なサイン」であることを痛感し、自己判断せず専門家の意見を仰ぐようにしています。

痛みとの闘いから得た教訓

今回の肩の激痛体験は、私にとって決して楽しいものではありませんでしたが、体のケアや予防の大切さを再認識する貴重な機会となりました。これまでの生活習慣や姿勢、そして無理を重ねてきた日々を振り返ると、今後はもっと自分の体と向き合い、健康維持に努める必要があると感じました。また、治療を受ける中で、医師や整体師、そして周囲のサポートの大切さにも気づかされました。誰しも、日常の中で体に不調を感じたときは、早めに専門家に相談することが大切だということです。

このブログを読んでくださっている方々にも、もし肩やその他の部位に違和感や痛みを感じた場合は、無理をせずに適切なケアを行っていただきたいと思います。体は一度傷つくと回復に時間がかかることも多いので、普段からの予防と早期発見が重要です。私自身の体験が、同じような症状に悩む方々への一助となれば幸いです。

まとめ

今回、私が体験した石灰沈着性肩板炎は、突然の激しい肩の痛みから始まり、診断、治療、そして予防まで、多くの学びと気付きが詰まった出来事でした。

- 原因としては、血流不足、肩の使いすぎ、さらには生活習慣やホルモンバランスの変化などが関与している可能性があります。

- 治療法は、安静と薬物療法、アイシング、温熱療法、注射治療、さらには超音波治療など、症状に応じた段階的なアプローチが有効です。

- 予防法としては、定期的なストレッチ、正しい姿勢の維持、温める習慣の継続、そして早期の対応が挙げられます。

痛みや不調は、体からの大切なサインです。私の体験を通して、皆さんも日常生活で自分の体としっかり向き合い、健康維持に努めていただければと思います。これからも、今回得た知識と経験を生かし、より良い生活を目指していきたいと思います。

皆さんが健康で快適な日々を送れることを願いつつ、私自身も引き続き体のケアに努めてまいります。もし同じような症状で悩まれている方がいれば、どうぞお早めに専門家にご相談ください。私の経験が少しでも参考になれば幸いです。